大切な家族を守るための育休。

それにもかかわらず、こんなお声をよく聞きます。

給付金の名前や仕組みが複雑で、どんな仕組みかよくわからない

新しい制度が増えたけど、結局もらえるの?

令和7年4月に新設された出生後休業支援給付金は、育児休業手当と併用することで、最大80%(手取り100%)の支給が受けられる非常に強力な制度です!

しかし、細かな受給条件があるため、注意が必要です。

本記事では、FP資格を持つ私『まき』が、出生後休業支援給付金の仕組みや支給条件について、わかりやすく解説します。

- 出生後休業支援給付金の概要

- 基本的な受給額や受給要件

- 申請方法とそのときの注意点

支給額によっては育休を取得するかどうか、またその期間も変わってくるかもしれません。

安心して育休を取得し、できるだけ長く家族と向き合う時間を確保できるよう、一緒に学んでいきましょう!

出生後休業支援給付金とは?支給額の具体例も

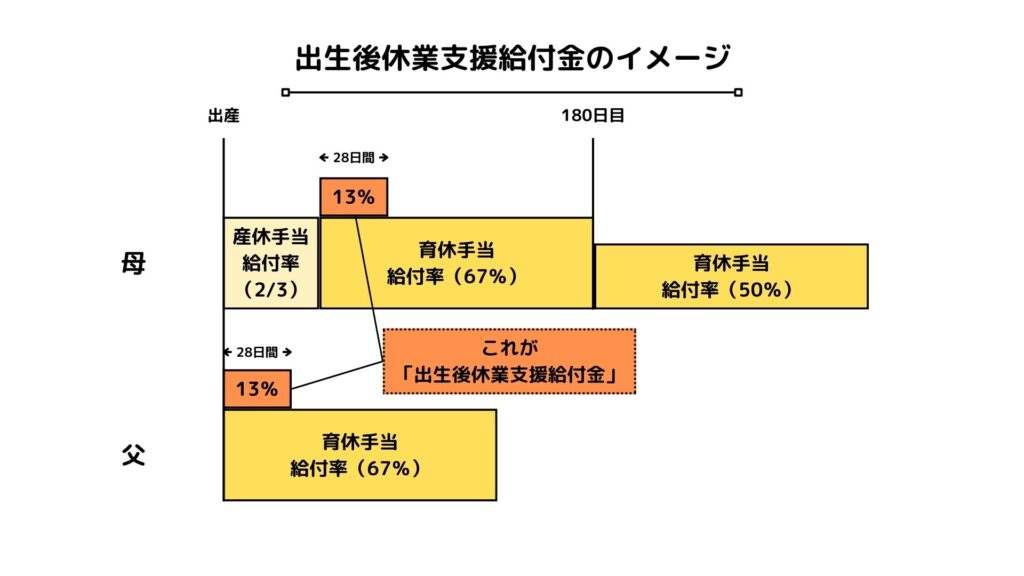

まずは、令和7年4月から新設された「出生後休業支援給付金」の制度について、図解を用いて簡単に解説します。

H3-1:出生後休業支援給付金の概要を簡単解説!従来の育休手当との違いも

「出生後休業支援給付金」とは、一定の要件を満たすことで、

給料(日額)の13%が最大28日分追加支給される制度です。

既存の育休手当(育児休業給付金)との違いは以下の通りです。

| 項目 | 出生後休業支援給付金 | 育児休業給付金 |

|---|---|---|

| 原則の支給要件 | 原則、夫婦ともに14日以上の育休を取得した場合 ※詳細は後ほど記載 | 原則、子が1歳になるまでの間に育休を取得した場合 |

| 支給額(率) | 賃金日額 × 13% | 賃金に関する割合 育休開始〜180日:67% 181日~:50% |

| 支給期間 | 最大28日間 | 原則1年間 ※最長2歳まで延長可能 |

| その他の要件 | 育休手当と併用必須 | 単独で支給可能 |

育休手当と併用することで、最大67%+13%=80%(手取りの100%)の支給を受けられます。

ただし、期間は28日間と限定されており、育休期間中常に手取りの100%が受給できるわけではないので注意しましょう。

いくらもらえる?支給額の計算方法と具体例

出生後休業支援給付金の支給額は、以下の計算式で求められます。

支給額 = 休業開始時賃金日額 × 休業日数(最大28日) × 13%

例えば、休業開始時の月収が30万円の場合、28日間の育児休業を取得すると、次のように支給額が計算されます。

- 月収30万円 ÷ 30日 ≒ 日額1万円

- 日額1万円 × 28日 × 13% = 36,400円

つまり、36,400円が追加給付されることになりました。

出生後休業支援給付金の受給要件と申請方法

この給付金を受けるためには、特定の受給要件を満たす必要があります。

誰がもらえるの?受給条件について簡単解説

出生後休業支援給付金の受給要件は以下の通りです。

- 育休手当をもらえる要件を満たしていること

- 子の出生(または出産予定日)の後8週間以内(産休取得した妻のみ16週以内)に育休を開始していること

- 夫婦ともに14日以上の育休を取得していること(夫婦の両方が育休取得していることが原則)

これらすべての要件を満たすことが必要です。ただし、育休中に給料があるなど、特別な場合は除きます。

次のようなケースでは、原則と異なる対応が用意されているので、個別で確認が必要です。

- ひとり親または専業主婦(夫)のケース

- 令和7年4月1日以前に出産したケース

申請方法と必要書類

申請方法については、通常の育休手当の申請手続きに加えて、出生後休業支援給付金を受けるためには追加の申請が必要です。

基本的には職場から育休手当とともに申請書が渡されます。

書類が見当たらない場合には、必ず職場に確認しましょう!

出生後休業支援給付金に関するQ&A

出生後休業支援給付金に関するよくある質問をまとめました。

抜け漏れが内容確認しておきましょう。

給付金を受け取るタイミングはいつですか?

申請から実際の入金までは1〜2か月程度かかるケースが多く見られます。

育休開始直後にすぐに給付があるわけでないので、注意が必要です。

入金時期はそれぞれ異なるので、詳細が知りたい方は職場経由でハローワークに確認しましょう。

令和7年4月1日前に出産した場合はもらえませんか?

出産時期が令和7年4月1日前でも、出生後休業支援給付金がもらえる可能性があります。

目安としては、令和7年2月下旬以降に出産(または出産予定)の場合です。

詳細は文部科学省が出している資料をご覧ください。

こちらも複雑なので、後日別の記事にてまとめる予定です。

安心して育休を取得するために

出生後休業支援給付金は、育児休業給付金と併用することで手取り100%を目指せる支援制度です。

対象者:原則、夫婦ともに一定期間内に14日以上の育休取得した者(育休手当がもらえる前提)

給付額:賃金日額の13%×最大28日間

手続き:職場経由での申請が基本

何よりここからがお金のかかる時期。

先の見えない子育てですが、助けとなる制度はたくさんあります。

使える制度を上手に活用して、お財布にも心にもゆとりを持って子どもと向き合っていきましょう!